Summary

- 機會成本代表了「放棄選項中最高的價值」。

- 它不只是金錢上的成本,也包含時間、資源與潛在機會。

- 在決策中同時衡量會計成本與機會成本,能更接近真實的成本效益。

- 每一次取捨背後,都存在隱藏的「看不見的成本」。

在企業經營的世界裡,每一個選擇都代表了某種程度的取捨。無論是投資方向的判斷、資源分配的優先順序,甚至是日常營運中的小決策,都可能影響公司的長遠發展。這背後的重要經濟學概念,就是「機會成本」。許多企業管理者傾向更專注於直接的財務支出或會計成本,卻忽略了那些因選擇另一條路而錯失的潛在價值。

本文將帶領您深入探討機會成本的定義、與會計成本的差異、實際計算方式,以及在企業決策中的應用,並透過真實情境說明如何運用這個概念,幫助企業做出更明智的選擇。

機會成本是什麼?

機會成本的核心在於「選擇」與「放棄」。當資源有限時,我們無法同時實現所有選項,因此在選擇一個方案的同時,勢必得放棄其他可能性。機會成本指的就是那些被放棄的選項中,價值最高的一個。換句話說,它不只是金錢的計算,更是一種衡量資源配置效率的方法。

舉例來說,如果一家企業手上有一千萬港元資金,既可以投資在新市場的拓展,也可以用來升級內部設備。假設新市場的潛在回報是每年12%,而設備升級的回報是每年8%,那麼選擇投資設備的機會成本就是放棄新市場的12%回報。這個概念提醒企業,表面上的合理選擇,可能因錯失了更高效益的方案而導致潛在損失。

機會成本不僅存在於經濟與商業領域,也滲透在我們的生活中。如一名學生花時間準備考試,機會成本就是失去了與朋友聚會或打工賺取收入的機會。這種觀點讓我們更全面理解「選擇」的真實代價。

機會成本 vs 會計成本:有何分別?

很多企業管理者在做決策時,傾向優先計算會計成本,因為這部分容易量化並直接反映在財務報表上。會計成本是指企業實際支付的貨幣成本,例如工資、租金、原材料支出等。這類成本能夠清楚記錄資金流動,但卻無法完整揭示資源背後隱藏的選擇代價。

相對而言,機會成本並不是實際支出的金額,而是因為放棄其他選項而可能喪失的最高潛在價值,這部分通常並不會出現在會計賬目之中。舉例來說,如果一間公司動用資金投入購買一座新的辦公大樓,而不是開拓海外市場,那麼會計成本僅顯示購樓的實際支出,機會成本卻體現為放棄拓展海外市場的潛在收益。這就是會計成本與機會成本的最大差別。

會計成本與機會成本可能相等,亦可能不同;在企業決策上,單純依賴會計成本容易低估風險或錯失更高回報的機會。當機會成本高於會計成本時,多數才是真正值得關注的時刻。正因如此,許多成熟的企業會同時考量兩者,才能更全面地評估方案或決策的真實經濟影響及代價。

如何計算機會成本?

計算機會成本的公式其實相對簡單,其基本概念為:

機會成本=放棄的最佳機會效益 - 選擇的效益

這個計算方法的核心,在於當我們選擇某個方案後,需評估所放棄的其他方案中,價值最高的那一個所代表的潛在收益。

這個公式揭示了選擇與放棄之間的落差。假設某公司投資500萬港元於一項回報率為6%的專案,而另一個專案能帶來10%的回報,那麼機會成本就是10%減去6%,等於4%的差距。

然而,在實務操作中,計算機會成本經常會涉及更多變數。除了直接的財務回報外,還必須考慮風險、時間價值、資源配置與未來發展的靈活性。如某些投資雖然短期內回報率較低,但長遠來看可能能夠提升企業競爭力,這時候單純的數字就顯得不足了。

因此,機會成本的計算不僅有助於我們了解選擇的成本和效益,也提醒企業在決策時,除了依賴公式計算,還應加入更多質性分析,才能全面評估不同選項的真實價值,避免做出片面化的判斷。

企業運用機會成本作決策的具體例子

在企業營運中,機會成本經常出現在資本結構的決策中,反映出企業在資源配置中所面臨的「選擇與放棄」的代價。當公司需要資金時,大概率需要在借貸與發行股權之間做出選擇:借貸能保持股權不被稀釋,但需要承擔利息成本;發行股權 ¹雖然無利息負擔,卻可能削弱原股東的控制權。此時企業所面臨的實為一種雙重成本——既要負擔實際的財務支出,也須承擔因放棄另一選項而帶來的潛在損失。因此,在決策中達到最佳平衡顯得尤為重要。

具體來說,我們可以透過以下例子進一步理解機會成本在企業投資中的應用:假設一家公司有兩個投資方案可選,方案A是投資金融證券,預計每年可帶來15%的回報;方案B是購置新型機器設備,短期回報率僅8%,但可大幅提升長期生產效率。若僅比較短期賬面收益,證券投資顯然更具吸引力,但若詳細分析不同年份的預期利潤並計算機會成本,便會發現投資機器設備雖然在初期回報較低,卻可能在五年後因產能提升而帶來更高的總體回報。

這個例子說明,機會成本的分析能夠幫助企業辨別哪些選擇真正具有長遠價值,而不只是追求短期賬面收益。許多公司在跨境擴張時也面臨類似抉擇:應將資金投入新市場的快速推廣,還是用于加強內部研發以建立技術壁壘?前者或可迅速提升市場份額,後者則有助於構建可持續的競爭優勢。決策並無絕對優劣,而需透過機會成本的系統評估,才能做出更全面、更適應企業長遠發展的資本配置選擇。

機會成本 vs 沉沒成本 (Sunk Cost)

許多企業管理層在決策時,常常受到沉沒成本 ²的影響。沉沒成本是指已經發生、無法回收的支出,例如過去的研發投入或廣告費用。理性來說,沉沒成本不應該影響未來的決策,因為它已經無法改變。然而,心理上的「不願放棄」很多情況下會讓企業誤判局勢。

相比之下,機會成本關注的是未來的選擇,而非過去的支出。當企業在兩個投資專案之間抉擇時,應該專注於未來可能獲得的效益,而不是糾結於已經失去的資源。能夠正確區分沉沒成本與機會成本,正是企業能否理性決策的關鍵。

機會成本 vs 風險管理

除了財務層面的比較,企業在決策時還必須兼顧風險管理。機會成本與風險息息相關,因為高回報多數都會伴隨高風險。舉例來說,一項看似高收益的投資可能潛藏市場波動、政策變化或流動性不足的風險。此時,企業需同時衡量「放棄另一個穩健方案的代價」與「承擔高風險的成本」。

在實際操作中,成熟的企業通常會建立風險管理框架 ³,透過多元投資組合來平衡回報與風險。這種方式能有效降低單一決策失誤的影響,並確保資源能夠被靈活調整。除了分散投資,企業亦會設立內部審查機制,透過定期評估不同方案的表現來即時調整策略。

例如:一間公司可能同時投資於創新科技和傳統基礎設施,以在追求潛在高增長的同時保持現金流穩定。換言之,考慮機會成本的同時,也必須將風險納入決策方程式,才能達到真正穩健的長期發展,並提升企業在不確定市場環境中的應變能力。

結論

機會成本提醒我們,每一個選擇背後都隱藏著「未被選擇的代價」。在企業經營中,僅僅計算會計成本是不夠的,因為許多潛在的價值與風險其實並未體現在賬面上。唯有把機會成本納入分析,企業才能真正理解選擇的全貌,並在資源有限的情況下,做出對長遠發展最有利的決策。

對企業管理者而言,理解並應用機會成本,不僅能避免短視近利的決策,更能幫助公司在競爭激烈的市場中,找到最適合自己的發展道路。

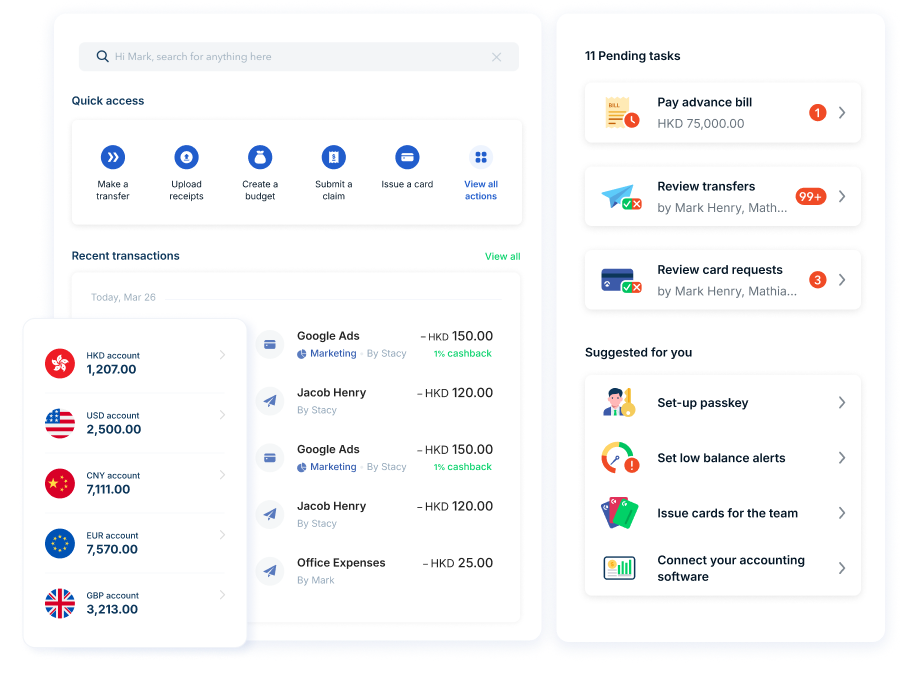

同時,現代企業在管理成本與資源配置時,也可以運用一些更靈活的金融工具。例如:透過Aspire商業戶口來集中管理收支、Aspire公司卡進行開支管理、Aspire支出管理追蹤員工報銷,以及Aspire全球付款處理跨境支付,企業能大幅降低隱性成本,釋放更多資源專注於真正能帶來價值的選擇。

Frequently Asked Questions

為何初創企業在應用機會成本概念時更具挑戰?

因為初創企業資源有限,每一筆資金與時間投入的影響都特別大。若忽視機會成本,可能會錯失最有價值的發展方向。

機會成本是否能量化?

部分情況可以,例如財務回報;但在品牌影響力、人才培育或市場份額等方面,則需要透過質性分析來補足。

機會成本與現金流管理有何關聯?

良好的現金流能讓企業在不同方案間保持靈活度,減少因資金緊張而被迫放棄更佳選擇的情況。

機會成本與投資風險的最大差別是什麼?

機會成本衡量的是放棄的價值,而投資風險則是對未來不確定性的估算。兩者雖然不同,但在決策時常需同時考量。

是否所有決策都需要計算機會成本?

不一定。對於影響較小的日常選擇,過度分析可能造成效率下降。但在重大投資或策略性決策中,機會成本的評估則不可或缺。

- 香港會計師公會-https://www.hkicpa.org.hk

- Investopedia-https://www.investopedia.com/terms/o/opportunitycost.asp

- Us Market 360-https://www.usmarket360.com/news/what-is-opportunity-cost

.png)

.png)

.png)